経営者であれば多くの方が、自社の理念や事業にかける想いを大切にしているはずです。しかし、その熱い想いが必ずしも会社の利益に繋がっているとは限りません。

「理念を追求しているが、なぜか利益が出ない…」

「利益は出ているが、理念がないため何のために働いているのか分からなくなる時がある…」

あなたは今、こうしたジレンマに陥ってはいないでしょうか。

この記事は、理念か利益かという二者択一を迫るものではありません。社長の熱い想いを、顧客に愛され持続的な利益を生み出すための具体的な仕組みへと転換する方法を解説する実践的なガイドです。単なる精神論ではなく、すぐに使える思考のフレームワークをご紹介します。

多くの経営者が直面する「理念と利益のジレンマ」

理念と利益。この二つは、しばしば経営者を悩ませる対立軸として語られます。多くの企業が、どちらかのバランスを欠いた結果、成長の壁にぶつかっています。

ケース1:理念はあるが利益が出ない理念貧乏の状態

これは、社長の想いが強く、商品やサービスに絶対の自信を持っているにも関わらず業績が伴わない状態です。社員も社長の理想に共感し一丸となって頑張っている。しかし、売上は伸び悩み、資金繰りは常に厳しい。こうした状況を俗に「理念貧乏」と呼びます。

社長の想いが独りよがりになり、顧客に価値が伝わっていない

理念貧乏に陥る最大の原因は、素晴らしい理念でも作り手側の独りよがりになっていることにあります。自分たちが「良いものだ」と信じるあまり、その価値が顧客の視点から見てどのように魅力的でなぜお金を払う価値があるのかというニーズと価値を結びつける翻訳作業を怠ってしまっているのです。

どんなに優れた理念も顧客に価値として伝わらなければビジネスとしては成立しません。せっかく良いものを作ったりサービスを提供したりしても必要としている顧客に届かなければ無価値になってしまいます。

ケース2:利益は出ているが理念がない心が燃えない経営

理念貧乏とは対照的に、目先の利益を上げることは得意でもその先に確固たる理念がない経営もまた大きな問題を抱えています。

日々の仕事は、ただ数字を追いかけるだけの作業と化し、社長自身も「何のためにこの仕事をしているのだろう」という虚しさを感じ始める。社員はより良い条件を求めてすぐに離職し、組織に一体感が生まれない。これが「心が燃えない」経営です。

日々の仕事が作業になり、持続的な成長が見込めない

理念なき経営は、短期的な利益は生み出せても持続的な成長は望めません。なぜなら、そこには価格競争から抜け出すための価値がないからです。「なぜ、あなたから買わなければならないのか」という問いに答えることができないため、少しでも安い競合が現れれば顧客は簡単に離れていきます。

また、社長の心が燃えていない会社で社員が情熱を持って働けるはずがありません。理念という羅針盤を失った船は、目先の利益という波間を漂うだけでどこにも辿り着くことはできないのです。

理念と利益の正しい関係性とは?利益は目的ではなく結果

では、理念と利益はどのように捉えるべきなのでしょうか。私たちは、この二つの関係を明確に定義しています。

理念と利益はどちらが欠けても事業は存続できない

事業を人体に例えるなら、理念は「心臓」であり、利益は全身を巡る「血液」です。

どれだけ高鳴る心臓(理念)があっても、それを動かすための血液(利益)がなければ事業という生命は活動を停止してしまいます。逆に、血液(利益)が潤沢にあっても、それを何のために送り出すのかという目的を司る心臓(理念)がなければ、ただ空回りするだけで、いずれその鼓動は意味を失います。

理念が事業の目的や方向性を定め、利益がその活動を支え、さらに大きな挑戦を可能にする。この二つは、どちらが偉いという話ではなく、事業を存続させ、成長させるための両輪なのです。

経営の神髄「論語と算盤(ろんごとそろばん)」の思想

この「理念と利益の両立」という考え方は決して目新しいものではありません。日本資本主義の父と称される渋沢栄一が、提唱した時代を超えた経営の神髄です。

彼は、「論語(=道徳や理念)」と「算盤(=利益や経済活動)」は決して対立するものではなく、むしろ一致させなければならないと説きました。

どんなに立派な理念(論語)を語っても、それを支える経済的な裏付け(そろばん)がなければ事業は継続できず、社会に価値を提供し続けることはできない。一方で、利益追求(そろばん)ばかりに走り、道徳や理念(論語)を見失った事業はいずれ社会からの信頼を失い、滅びてしまう。

豊かな社会を創るためには、道徳と経済は一体でなければならない。この「論語と算盤」の思想こそ、まさに私たちが今、理念と利益の関係性を考える上での最も重要な拠り所となるのです。

渋沢栄一の『論語と算盤』(ろんごとそろばん)についてはこちら

https://eiichi.shibusawa.or.jp/features/rongotosoroban

理念を前提に正しいことを正しく続けた結果、顧客からの感謝が利益に変わる

では、その「論語と算盤」をどうやって両立させるのか。

ここで重要なのはその両輪を動かす順番です。私たちは、利益が理念の先に立つことは決してないと考えています。

まず、会社の心臓である理念が存在する。その理念に基づき、顧客に対して「正しいこと」を「正しく」提供し続ける。その価値を顧客が認め、感動し、対価としてお金を払ってくれる。

つまり、利益とは、顧客から寄せられた「ありがとう」という感謝の総量に他なりません。それは、あなたの理念が正しく社会に届いていることを示す、最も客観的な指標なのです。利益は追いかけるものではなく、理念を追求した結果として後からついてくるもの。この順番を間違えてはいけません。

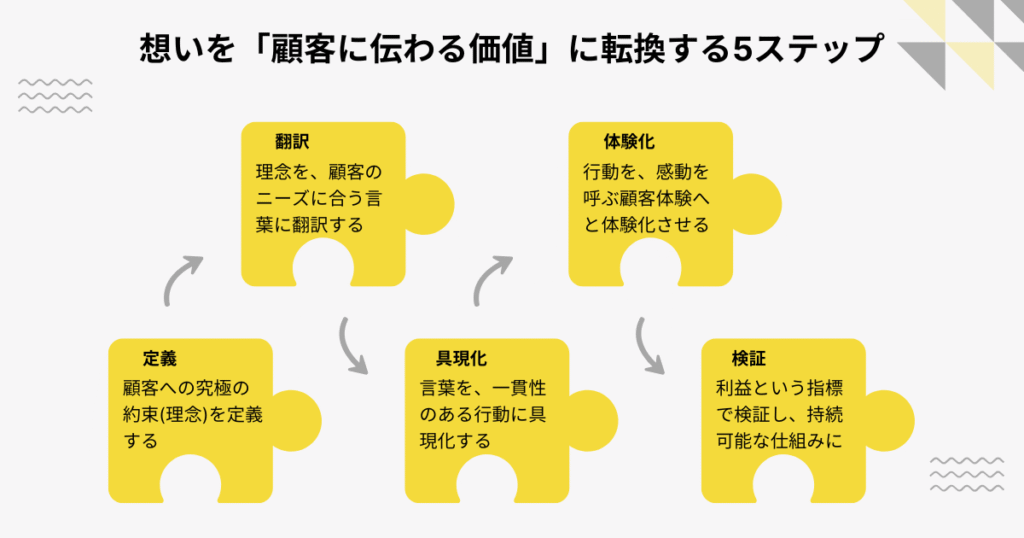

社長の想いを「顧客に伝わる価値」に転換する5ステップ・フレームワーク

理念が利益を生むことは分かっても具体的にどうすればいいのか。ここからは、その最も重要な「HOW」について解説します。社長の熱い想いを顧客に伝わる価値へと転換し、利益に繋げるための5つのステップです。

【ステップ1:定義】顧客への究極の約束(理念)を定義する

最初のステップは、あなたの想いの中から「顧客への究極の約束」を明確な文章として定義することです。多くの会社の理念は、「社会に貢献する」「お客様を幸せにする」といった漠然とした言葉で語られがちです。それを、より具体的で、行動に繋がる約束へと落とし込みます。

例:地域社会に貢献する→〇〇で悩む地域の人々の一番の拠り所になる

例えば、「地域社会に貢献する」という理念を持つ工務店があったとします。このままでは何をすべきか明確ではありません。そこで、「地震に怯えるこの地域の人々にとって、家のことなら何でも相談できる、一番の拠り所になる」と再定義します。すると、「耐震診断を無料で行うべきだ」「小さな修繕でもすぐに駆けつける体制が必要だ」といった、具体的な行動指針が見えてきます。

【ステップ2:翻訳】理念を、顧客のニーズに合う言葉に翻訳する

次に、定義した理念を、顧客が自分ごととして捉えられる言葉へと翻訳します。作り手が良いと思っている言葉と、顧客の心に響く言葉は必ずしも一致しません。徹底的に顧客視点に立つことが重要です。

例:最高品質の素材→週末の食事がちょっと特別な時間になるパン

例えば、「最高品質の素材を使ったパン」というのは作り手側の言葉です。これを顧客の視点に立って翻訳すると、「忙しい毎日を送るあなたが、週末の朝だけは、家族とゆっくり食卓を囲める。ちょっと特別な時間になるパン」となります。顧客は素材ではなくそのパンがもたらす「特別な時間」という価値にお金を払うのです。

【ステップ3:具現化】言葉を、一貫性のある行動(マーケティング活動)に具現化する

翻訳した言葉は、Webサイトのトップページ、広告のキャッチコピー、SNSの投稿、店舗のPOP、スタッフの名刺に至るまで顧客が触れるすべての接点で一貫して語られなければなりません。

Webサイトのトップコピー、広告、SNS投稿まで、全ての接点で同じ物語を語る

Webサイトでは機能を語っているのに、SNSでは価格の話ばかりしていては顧客に一貫したメッセージは伝わりません。ステップ2で翻訳した「顧客に伝わる言葉」を全てのマーケティング活動のブレない軸として設定し、繰り返し、試行錯誤しながら伝え続ける。この地道な活動が、顧客の心の中にあなたのブランドを少しずつ築き上げていきます。

【ステップ4:体験化】行動を、感動を呼ぶ顧客体験(CX)へと体験化させる

メッセージの一貫性が保たれたら、次はそのメッセージを「体験へと昇華させる」ステップです。顧客が実際にあなたのサービスに触れた時、その体験があなたが語る物語と一致しているか、むしろそれを超えているか。

問い合わせ応対、接客、アフターフォローまで、全てが理念を体現しているか

特別な時間を提供するパン屋を謳うなら、ただパンを売るだけでなく、店内の香りやBGM、スタッフの笑顔、購入後のサンクスカードまで、全てが特別な時間を演出する要素となります。問い合わせの電話一本、店舗での何気ない一言、購入後の小さな心遣い。その一つひとつが、理念を体現する顧客体験となるのです。

【ステップ5:検証】顧客の感動を利益という指標で検証し、持続可能な仕組みにする

最後のステップは、これまでの活動が本当に利益に繋がっているかを客観的な「指標」で検証することです。ここで見るべきは、短期的な売上ではありません。

LTVやリピート率を追い、理念が正しく顧客価値に繋がり、その結果として利益が生まれているかを確認する

あなたの理念が顧客に深く響いているならば、それは必ずLTV(顧客生涯価値)やリピート率の向上または解約率の抑制という形で数字に表れます。これらの指標を追いかけることで、「理念の追求が、その結果として利益を生み出している」という好循環を可視化できます。そして、そのデータに基づいて次の打ち手を考えることで事業は持続可能な成長軌道に乗るのです。

【BtoC成功イメージ】理念を、利益に変えたパン屋

この5ステップが、実際のビジネスでどのように機能するのか。特別存在感がなかったパン屋の変化をイメージしてみましょう。

【転換前】作り手目線の価値しか伝えられず、価格でしか判断されない

駅前の商店街にある真面目なパン屋がありました。店主は素材に強いこだわりを持ち、「北海道産小麦100%」を看板に掲げていましたが、売上は伸び悩み、スーパーの安いパンとの価格競争に苦しんでいました。彼の「良い素材を使っている」という想いは顧客には十分に伝わっていなかったのです。

【転換後】理念を顧客目線の言葉に転換。

店主との対話の中から、「地域の食卓を豊かにしたい」という彼の本当の理念を定義しました。そして、それをメインターゲットである地域の母親たちの視点で翻訳しました。それが、「忙しいお母さんの、週に一度の手抜きを“贅沢”に変えるパン」という新しい言葉です。

この言葉を軸に、WebサイトやSNSでは、パンの素材ではなく、そのパンが食卓にある幸せな週末の風景を発信。店内の接客では、子供向けの小さなパンをサービスするなど、親子での来店が「楽しい体験」になるよう工夫しました。

その結果、物語に共感した地域の母親たちが熱狂的なファンとなり、週末限定のファミリーセットは毎週完売。客単価とリピート率が向上し、その「結果」として、利益率は大幅に改善されたのです。

まとめ:理念と利益は両輪。あなたの想いは、利益に転換できる

理念と利益は、決して対立するものではありません。 社長の熱い想い、すなわち理念はそれ自体が利益を生むことはありません。しかし、その想いを顧客の視点に立って、伝わる価値へと転換する「技術」があれば、それは持続的な利益を生み出す最も強力なものとなります。

あなたの心の中にある、その熱い想い。 それはまだ誰にも見つけられていない会社の最も価値ある資産です。 この記事がその資産を掘り起こし、輝かせるための一助となれば幸いです。